Nel marketing moderno non basta più vendere: serve avere un purpose, ma cosa significa? Si tratta di uno scopo nobile con cui vestirsi e presentarsi al mondo. Il problema è che spesso i brand si creano degli outfit ricchi di tali valori, salvo poi comportarsi dietro le quinte in tutt’altro modo. Ecco il purpose washing: la pratica di sventolare cause sociali, inclusione e sostenibilità per guadagnare consenso, senza tradurle in scelte concrete. Un’illusione ben confezionata che può trasformarsi in boomerang. E chi lavora da molti anni in marketing sa bene che il rischio reputazionale è più alto di qualsiasi budget ADV.

Ma cos’è davvero il purpose washing?

Il tema va affrontato con un po’ di disincanto: le aziende non sono enti benefici, ma organismi votati al profitto. Ma ciò non significa che non possano avere un purpose reale, anzi, significa che devono scegliere se raccontare ciò che sono o ciò che vorrebbero sembrare. La differenza è tutta lì: nel confine tra un impegno coerente e una recita ben orchestrata. Ed è in questo spazio che si annida il purpose washing, la versione evoluta e più ambiziosa del vecchio greenwashing.

Il purpose washing è il parente ambizioso del greenwashing, stessa sostanza, ma con più pretese. Non riguarda solo l’ambiente, ma tutto ciò che fa “figo” raccontare: inclusione, diversity, empowerment, charity. È la distanza tra il brand manifesto stampato in tipografia elegante e la realtà quotidiana fatta di contratti a termine non rinnovati, fornitori poco etici e KPI inesistenti. Se andiamo a tradurre significa che il brand si racconta come se fosse un movimento sociale, ma poi agisce come un’azienda qualsiasi.

Dal greenwashing al purpose washing

Se oggi parliamo di purpose washing è perché c’è stata un’evoluzione quasi naturale. Quando i consumatori hanno smascherato il greenwashing, i brand hanno capito che la sostenibilità ambientale da sola non bastava più a “farsi belli”. Così si è passati a un orizzonte più ampio, quello dei valori sociali. Peccato che, come spesso accade, le buone intenzioni abbiano ceduto il passo alla tentazione di farne solo marketing. Tutto ciò spiega perché oggi la parola “purpose” venga usata come un accessorio di lusso, e non come un impegno operativo.

Una volta bastava dire che la plastica era “riciclabile” per apparire responsabili. Poi il pubblico ha iniziato a leggere le etichette. Oggi non ci si salva più: i consumatori vogliono coerenza su tutto. Così le aziende hanno allargato il repertorio, passando dall’ambiente ai valori sociali. Inclusione, parità, diritti civili, perfetti da infilare nelle campagne adv. Peccato che, quando non c’è sostanza, il pubblico se ne accorge immediatamente.

I campanelli d’allarme da riconoscere

Il bello del purpose washing è che non si presenta mai come tale. Non c’è un cartello che lo annuncia, bisogna imparare a leggere tra le righe, le famose “red flag” La pubblicità può commuovere, ma se dietro non ci sono numeri o azioni concrete, siamo di fronte a una sceneggiatura. Il consumatore oggi ha gli strumenti per smascherare le discrepanze e trasformarle in un boomerang digitale. Vediamo quali sono i campanelli d’allarme da non ignorare:

- Dichiarazioni senza prove: se un brand parla di “impegno” senza mai mostrare numeri, report o iniziative concrete, vuol dire che sta vendendo aria profumata.

- Inclusione solo da comunicato stampa: basta un post con l’hashtag giusto e il claim inclusivo. Poi, in azienda, le politiche HR restano quelle di vent’anni fa.

- Campagne emotive ma senza KPI: spot lacrimevoli, ma quando chiedi quali risultati abbiano portato, cala il silenzio.

- Il divario tra storytelling e HR policy: lo storytelling racconta inclusione, la realtà racconta contratti non rinnovati. Il resto è retorica.

I casi che hanno fatto discutere in Italia

L’Italia non è rimasta immune da episodi di purpose washing, anzi. Dalle charity poco trasparenti ai claim ambientali “green per finta”, i nostri brand hanno fatto scuola in positivo e in negativo. Sono casi che hanno acceso dibattiti pubblici e che hanno insegnato una lezione fondamentale: la coerenza è molto più difficile da gestire di una campagna creativa. Eppure, senza di essa, il valore costruito in anni può sgretolarsi in pochi attimi.

Amabile Jewels: inclusione raccontata, contratti non rinnovati

Nel novembre 2024 la fondatrice di Amabile Jewels, Martina Strazzer, ha raccontato sui social l’assunzione di una contabile incinta di quattro mesi come pratica di inclusione. Il 12 agosto 2025 la giornalista Charlotte Matteini ha pubblicato l’intervista all’ex dipendente: contratto a termine non rinnovato dopo il periodo di maternità, nonostante le aspettative create dalla comunicazione. La storia è diventata virale, aprendo un dibattito su storytelling valoriale e prassi HR.

Dopo giorni di silenzio, l’azienda ha diffuso un comunicato: il mancato rinnovo sarebbe stato dovuto a criticità tecniche e organizzative, non alla gravidanza; una decisione “dolorosa ma inevitabile”. Il brand ha ribadito il rifiuto di ogni forma di discriminazione e l’attenzione al benessere delle persone.

Com’è stata gestita la crisi: spiegazioni pubbliche e richiesta di considerare il caso sul piano professionale; forte backlash social, con richieste di maggiore trasparenza interna. Al momento, oltre al comunicato, non risultano azioni correttive strutturate rese note (es. audit indipendenti o policy pubbliche sulle tutele in gravidanza). Il caso è un promemoria: senza policy e governance coerenti, lo storytelling inclusivo rischia di scivolare nel value washing.

Ferragni x Balocco: beneficenza con troppa patina

Operazione Pink Christmas (Natale 2022): pandoro “griffato” con comunicazione che lasciava intendere un legame diretto tra acquisto e donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. In realtà la donazione era stata effettuata a priori e non dipendeva dalle vendite. Il 15 dicembre 2023 l’AGCM ha sanzionato Balocco (420.000 €) e le società Fenice Srl (400.000 €) e TBS Crew Srl (675.000 €) per pratica commerciale scorretta. Il 18 dicembre 2023 l’influencer ha pubblicato un video di scuse, annunciando una donazione di 1 milione di euro all’ospedale.

Nel 2024 si è aperto un secondo fronte sulle uova di Pasqua (Dolci Preziosi): il 5 luglio 2024 l’AGCM ha chiuso il procedimento accogliendo gli impegni e prevedendo il versamento di 1,2 milioni di euro all’impresa sociale I Bambini delle Fate. Il 28 dicembre 2024 è arrivata anche un’intesa con Codacons e l’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi: risarcimento ai consumatori che ne faranno richiesta e donazione di 200.000 € a progetti contro la violenza di genere.

Com’è stata gestita la crisi: scuse pubbliche, iniziative riparatorie (donazioni e rimborsi), negoziazioni con le associazioni dei consumatori, revisione dei messaggi commerciali nelle iniziative charity. Sul piano giudiziario, tra fine 2024 e inizio 2025 si è registrato il rinvio a giudizio per truffa aggravata in relazione ai casi pandoro e uova; gli esiti sono in corso.

ENI Diesel+: il confine sottile tra claim ambientale e inganno

Tra il 2019 e il 2020 ENI ha promosso il carburante Diesel+ con claim come “componente green”, “rinnovabile”, riduzione delle emissioni e minori consumi. L’AGCM (15 gennaio 2020) ha irrogato una sanzione da 5 milioni di euro e imposto l’interruzione della campagna, ritenendo ingannevole il modo in cui i benefici ambientali e prestazionali venivano presentati al consumatore.

ENI ha impugnato il provvedimento: dopo il TAR Lazio, il Consiglio di Stato (23 aprile 2024) ha annullato la sanzione, ritenendo i messaggi non idonei a integrare una pratica commerciale scorretta nei termini contestati. La sentenza ha anche contribuito a definire i confini dei “green claim” nella comunicazione commerciale, tema su cui l’ordinamento europeo è sempre più rigoroso.

Com’è stata gestita la crisi: nel 2020 l’azienda ha sospeso gli annunci oggetto di contestazione e ha proseguito sul piano giudiziario, ottenendo la riforma del provvedimento Antitrust. Il caso resta esemplare: non ogni campagna “green” è automaticamente scorretta, ma la prova tecnica e il contesto diventano decisivi per evitare il purpose washing.

Barilla: quando i valori dichiarati diventano boicottaggio globale

Nel Settembre 2013, in un’intervista radiofonica, il presidente dell’epoca Guido Barilla dichiara che non avrebbe utilizzato famiglie omogenitoriali nelle campagne; segue un boicottaggio globale. Arrivano scuse pubbliche e l’avvio di un percorso di cambiamento interno: comitato D&I, Chief Diversity Officer, programmi di formazione, employee resource groups e impegno pubblico a favore dei diritti LGBTQ+.

Negli anni successivi il gruppo aderisce agli Standards of Conduct dell’UN Human Rights Office e in USA ottiene ripetutamente il 100/100 nel Corporate Equality Index di HRC. A livello comunicativo e di brand, Barilla torna a lavorare su narrazioni inclusive e partecipa a iniziative Pride in Italia e all’estero.

Com’è stata gestita la crisi: dalla rettifica alla riforma culturale. Il caso dimostra che una scivolata valoriale può trasformarsi in piano di cambiamento misurabile, se supportata da governance, policy e metriche. Non una pacca sulla spalla, ma un percorso pluriennale che ha ricostruito credibilità.

Le cadute di stile dei grandi brand internazionali

Guardare oltre confine serve sempre, soprattutto perché i grandi flop internazionali diventano materiale da manuale per il marketing. Lì si vedono gli errori amplificati, con budget milionari bruciati e crisi reputazionali entrate nei libri di testo. La morale è semplice: se inciampano i colossi globali, con interi dipartimenti di comunicazione a disposizione, figurarsi quanto sia facile cadere per chi improvvisa valori solo a fini pubblicitari.

Pepsi e Kendall Jenner: la protesta risolta con una lattina

Nel 2017, Pepsi ha messo in scena Kendall Jenner che “risolve” una manifestazione porgendo una lattina a un poliziotto. L’annuncio è stato ritirato in fretta dopo l’indignazione social, con polemiche per la banalizzazione dei movimenti sociali, specie Black Lives Matter. Pepsi ha chiesto scusa riconoscendo di aver mancato il bersaglio. Un esempio lampante di purpose washing, dove l’immagine sostituiva il senso e l’impegno, ma solo fino alla diffusione del backlash.

Starbucks e “Race Together”: il razzismo affrontato al bancone

Nel 2015 Starbucks invita i baristi a scrivere #RaceTogether sui bicchieri per stimolare dialoghi sulla razza. L’idea, ambiziosa ma incappa in un contesto d’acquisto errato, scatenando molte critiche. I clienti non vogliono dibattere mentre ordinano, non è quello il contesto giusto. Dopo pochi giorni, la fase “cup‑writing” cessa, l’azienda sposta l’iniziativa su forum e contenuti editoriali. Il tema era giusto, ma il luogo sbagliato.

L’Oréal e Munroe Bergdorf: attivismo a intermittenza

Nel 2017 Munroe Bergdorf viene rimossa da una campagna L’Oréal dopo commenti duri sul razzismo. Nel 2020 dopo i post pro‑BLM del brand e un confronto con il management, Bergdorf viene riaccolta nel Diversity & Inclusion Advisory Board nel Regno Unito. L’alternanza licenzio/riassumo è il punto: attivismo accettato solo quando conviene mediaticamente. Peccato che i valori non possono funzionare a intermittenza.

Perché il purpose washing danneggia i brand

C’è chi pensa ancora che “basta che se ne parli”, anche male. Non funziona così, almeno non più. Il pubblico oggi non dimentica, e i social archiviano ogni incoerenza come se fosse una prova in tribunale. Il danno non è solo reputazionale: può toccare vendite, partnership e talent attraction. Perché nessun giovane brillante vuole lavorare per un’azienda che proclama valori al mattino e li calpesta al pomeriggio.

La fiducia non si compra con i media budget, e quando si perde non basta un’altra campagna per riconquistarla. Ogni incoerenza diventa materiale da social, ogni contraddizione un boomerang che rimbalza più forte del previsto. E i consumatori, oggi, non sono più spettatori: sono fact-checker.

Ma come evitarlo? Alcune linee guida da seguire

Non serve inventare valori nuovi, serve coerenza. I consumatori non pretendono la perfezione, ma vogliono vedere azioni reali e numeri concreti. Il problema nasce quando si usa lo storytelling per coprire ciò che non funziona. Meglio ammettere un limite che trasformarlo in una bugia. In un mondo saturo di parole, la trasparenza è l’unico antidoto credibile al purpose washing.

- Coerenza end-to-end: valori che non restano nel cassetto, ma attraversano supply chain, HR e governance.

- KPI e prove concrete: report, audit, dati comparabili: il resto è fuffa.

- Trasparenza radicale: dire anche cosa non funziona. I consumatori preferiscono un brand imperfetto ma onesto a uno “perfetto” ma sospetto.

Esempi virtuosi: quando il purpose è reale

Non tutti cadono nel tranello. Ci sono aziende che hanno scelto davvero di mettere il purpose al centro, anche pagando un prezzo economico nel breve termine. Alcuni esempi valgono più di mille manuali di branding, perché dimostrano che la coerenza non è solo una bella parola: è un asset strategico che crea valore durevole. E soprattutto è ciò che distingue i brand che sopravvivono da quelli che si bruciano da soli.

Patagonia: il pianeta come unico azionista

Patagonia è un’azienda di abbigliamento outdoor nata per aiutare le persone a stare nella natura riducendo l’impatto ambientale. Nel 2022 la famiglia Chouinard ha creato una struttura in cui il Patagonia Purpose Trust detiene le azioni con diritto di voto e tutela la missione, mentre Holdfast Collective possiede le azioni senza voto e riceve i dividendi non reinvestiti per finanziare protezione del clima e biodiversità.

Significa separare controllo e rendita: chi decide non incassa, chi incassa non decide. Il modello è sostenuto da pratiche coerenti: 1% for the Planet, materiali riciclati, programmi di riparazione Worn Wear, campagne che invitano a comprare meno e meglio. In sintesi, l’azienda produce capi tecnici durevoli, investe profitti in iniziative ambientali e ancora lo scopo nel governo societario, così la strategia non dipende dall’amministratore di turno ma da regole scritte e da un flusso stabile di utili destinato alla tutela ambientale e alla biodiversità globale.

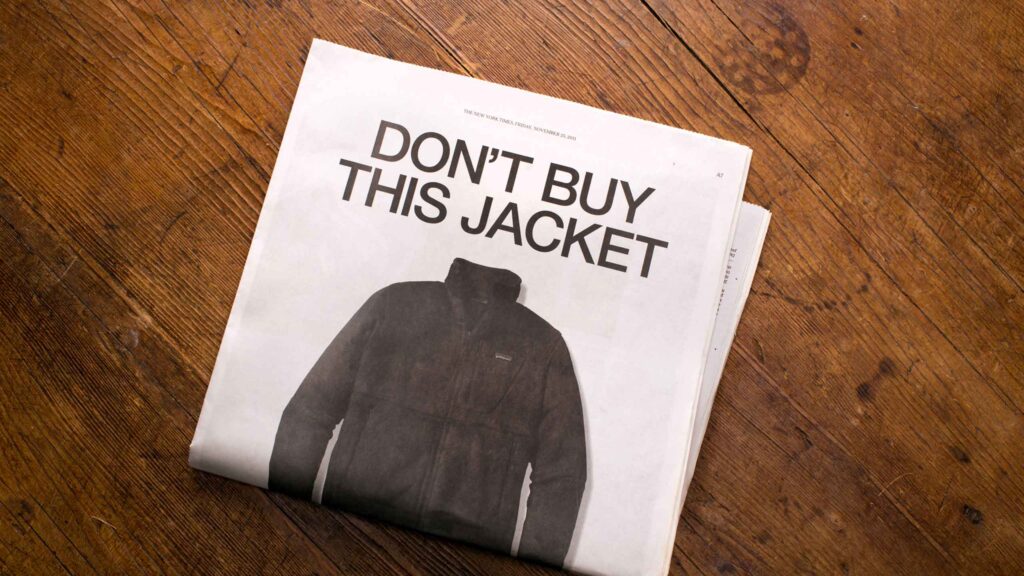

Patagonia e la campagna “Don’t Buy This Jacket”

Nel 2011, durante il Black Friday, Patagonia lanciò una campagna provocatoria con il titolo “Don’t Buy This Jacket” sul New York Times. L’obiettivo non era vendere meno, ma sensibilizzare sull’impatto ambientale dei consumi, mostrando i costi ecologici di una singola giacca. Il messaggio invitava a comprare solo se necessario e a privilegiare riparazione e riuso. Paradossalmente, la campagna aumentò le vendite, consolidando Patagonia come simbolo di brand activism autentico.

Too Good To Go: impatto misurabile nel core product

La missione coincide con il modello di business, connettere esercenti e utenti per salvare cibo invenduto tramite Surprise Bags a prezzo ridotto. L’impatto è nativo: ogni transazione evita spreco e CO₂. A oggi l’azienda indica oltre 400 milioni di pasti salvati e 1,1 milioni di tonnellate di CO₂e evitate, con 100+ milioni di utenti e 175.000 partner in 19 Paesi. Non è beneficenza, è marketplace di utilità pubblica con KPI chiari e replicabili.

Tony’s Chocolonely: filiera “slave‑free”

Il loro obiettivo è molto semplice: cioccolato senza sfruttamento. Sembra facile, ma non lo è. L’azienda compra solo cacao tracciabile al 100%, paga ai coltivatori più del prezzo di mercato, lavora con cooperative e contratti pluriennali, investe in formazione e produttività. Con Tony’s Open Chain invita anche altri marchi a usare le stesse regole, così il modello esce dal brand e scala nella filiera. Ogni anno pubblica un FAIR Report con dati su pagamenti, tracciabilità. Mica poco.

Il futuro del purpose nel marketing

Il vero problema non sarà inventare nuovi valori, ma resistere alla tentazione di usarli come l’ennesimo orpello creativo. In un mondo dove ogni brand vuole essere paladino di una causa, il rischio è che il pubblico diventi insensibile. E allora sì, sarà un disastro, perché la differenza tra chi “fa sul serio” e chi “fa scena” diventerà lampante. Il futuro del purpose non sarà negli slogan, ma nella capacità di dimostrare coerenza. E, credetemi, il vero lusso del marketing sarà la credibilità.